2025年8月の記事一覧

本校に留学しているジャズミンさんが市長表敬を行いました!

8月28日(木)に第3期長期交換留学事業により、アラスカのダイモンド高校より来日し、本校で学んでいるジャズミンさんが、市長表敬を行いました。横田市長より、「クラスメイトとは友達になれましたか?」「日本語での生活はどうですか?」「日本でしたいことはありますか?」など、様々な質問がありましたが、終始、ジャズミンさんは堂々とにこやかに応対し、今後の活躍を感じさせてくれました。アンカレジ市の日本語イマージョンプログラム(日本語により授業や学校生活を送る)により幼稚園から学んできた日本語のレベルは、すでに日常会話では困らないほどになっており、これまでどれほどの努力をしてきたのかを考えると感心するばかりです。ただ、日本のお祭りなど日本文化をもっと体験して成長したいというジャズミンさん。本校生徒もジャズミンさんのやる気や学習に対する姿勢や、考え方の違いなどから学ぶことは多いはずです。留学生がもたらす相乗効果に期待しつつ、双方に効果的な教育プログラムを提供しながら、1年間最大限サポートしていきたいと思います!

課題研究「子どもせんきょ」を行いました。

国際流通科3年生が取り組んでいる「課題研究」。

グループ単位で社会の課題をどう捉え、解決、克服する手段を追求する授業です。

今回、ちゃんとさんに掲載をいただいたのは、「将来、選挙や政治に関心を寄せる若者を増やすために、今できることは何か。」という問いに対して、

取り組んでいるグループです。

7月28日ほくよう児童館 のご協力を得て、小学生にドッジボールか鬼ごっこなどの遊びを提案することを選挙の公約に見立て、立候補した児童の話に耳を傾けました。希望する遊びを提案した児童の名前を投票用紙に記入し、選挙を疑似体験をしてもらいました。

国際流通科の生徒達は他の世代にものを伝えることの難しさを経験し、また更に選挙に行く若者を増やすために自分たちができることは何かと

改めて考えるようになったそうです。

この度、大変貴重な機会を与えていただきました「ほくよう児童館」の職員のみなさま、心より感謝いたします。そして児童のみなさん、お兄さんお姉さんのお話を聞いてくれてありがとうございました。

千歳高校国際流通科の「課題研究」は地域の皆様のご協力とご指導を賜りながら、学びを深めることができています。

米国ダイモンド高校から第3期目となる留学生が本校に来ました!

本校と米国アラスカ州アンカレジ市にあるダイモンド高校との間で 実施されている長期交換留学事業の第3期生、ジャズミン・ ウィースィーさんが来日しました。この事業は、 千歳市が主体となり令和5年度から始まったもので、 ホストファミリーとの連絡やビザ・ パスポート取得などの事務処理を千歳市が担い、 学校での受け入れや授業・ 部活動への参加など教育活動全般を本校が担っています。3年目を迎える今年度は、これまでの経験を踏まえ、より留学生にも本校生徒にも大きなメリットとなる事業へと発展させていきたいと考えています。

ジャズミンさんは8月20日(水)の夜に新千歳空港へ到着し、 制服の準備を済ませて22日の夏休み明け全校集会から早速学校生活に参加しました。朝の職員打ち合わせでも挨拶を行い、 全校集会では「ファゴットや太鼓をやってきた」「1年間よろしくお願いします」と堂々と自己紹介。 幼い頃から学んできた日本語は堪能で、 多くの生徒が驚いていました。来年7月まで国際教養科2年3組に所属し、10月には台湾での見学旅行にも参加予定です。

昼休みに教室をのぞくと、 ジャズミンさんを囲んで10人ほどの生徒が机を寄せ合い、まるでパーティーのように盛り上がっている姿が見られました。これから1年間、互いの価値観の違いに気づき、 英語や日本語力を伸ばし、多くの思い出を共有していくことが期待されます。このような異文化交流を日本にいながらにして実現できるのが本校 の大きな強みであり、今後も国際的な学びの空間をつくり出していきたいと考えています 。

「ゼロカーボン」実現へ!本校生徒が市のプロジェクト会議に参加

8月22日の15時30分より、本校国際教養科2年3組の鷲谷さんが、千歳市の「 ちとせゼロカーボンプロジェクトチーム会議」に参加しました。 7月につづき2回目の参加となる今回の会議では、 カーボンニュートラル実現に向けた地域の課題や取り組みについて熱い議論が行われました。

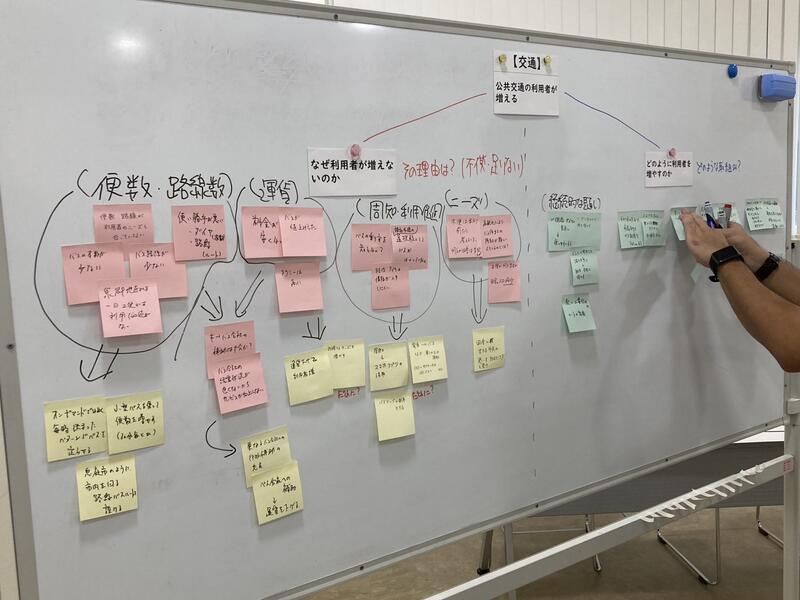

当日は、4人1組のグループに分かれ「 公共交通の利用をどう増やすか」 をテーマに意見を出し合いました。付箋を使って「なぜ使わないのか」「どうしたら使いたくなるか」などを自由に書き出し、 表に貼りながら整理していくワークを実施。本校の鷲谷さんも「 JRとバスの接続を分かりやすく周知する」「 住民のニーズに合わせたバスのルートや便数を考える」など、 実現性のあるアイデアを提案しました。

会議のメンバーには会社員や大学教授、 小学校で出前講義をしている方など、幅広い世代が参加しており、 その中で本校生徒は高校生代表として若い視点を発揮しました。 本校国際教養科のスローガン「Think Globally, Act Locally」にもつながる取り組みであり、 地元の課題に向き合いながら成長していく姿はとても頼もしいもの です。次回以降の活躍も期待しています!

Lab Adventure 北星学園大学編

7月17日晴天、18名の生徒で北星学園大学の西原明希先生のゼミを訪問しました。西原ゼミは異文化コミュニケーションを扱う副専攻ゼミです。今回体験したシドニー大学との連携による学びは、英語副専攻としての実施は今年度で終了し、2026年度からは国際学部グローバル・イノベーション学科(DGi )の科目「Study Abroad」の選択肢の一つとして継承され、「国際共修プロジ ェクトⅠ・Ⅱ」へと発展的に展開されるそうです。

この日のテーマは「海外で学ぶと、どう変わるのか?」。シドニー大学での学びなど、国際経験をしてきた大学生たちの話を聞きながら、高校生たち自身も考え、語り合いました。

お昼休みには、DGiの学科長予定であるロバート・トムソン先生も合流。スケートボードによる世界横断の旅でギネス記録保持者となった自身の体験を語り、高校生の「挑戦すること」への好奇心にさらに火をつけていました。

最寄りの大谷地駅の改札まで学生さんたちに送迎していただき、また北星学園大学の日常を体験させていただきました。参加した生徒にとっては大学のことや海外で学ぶ意義などを熱く伝えてもらい、本当に有意義な一日をすごすことができました。

「広報ちとせ」に国際流通科課題研究の取り組みが紹介されました。

国際流通科3年生が取り組んでいる「課題研究」

グループ単位で社会の課題をどう捉え、解決、克服する手段を追求する授業です。

このたび、「広報ちとせ」にこども食堂について研究しているグループを取材をしていただきました。

なお、この記事の転載は千歳市企画部広報広聴課の承諾をいただいております。

令和7年度千歳高校学校説明会について

9月13日(土)に令和7年度千歳高校学校説明会が開催されます。8時50分から受付が始まります。

本校ホームページ「お知らせ」から申し込みを受け付けております。

申込受付期間は8/26(火)17:00までです。

みなさんのご来校を心より歓迎いたします。

世界の仲間と語り合い、学び合う ~本校国際教養科生徒が国際セミナーに参加~

この夏、本校国際教養科2年生の生徒1名が、株式会社夏休みプロジェクト主催の合宿型国際セミナーに参加しま した。会場は札幌。アメリカからの学生と日本人学生約10数名が参加し、4泊5日の共同生活を通して親睦を深めながら、気候変動などの社会課題について学ぶ内容です。参加者はルームシェアを行い、セミナーの合間には市内へ出かけるなど、日常生活を共にすることで文化や価値観を超えた交流が生まれまし た。

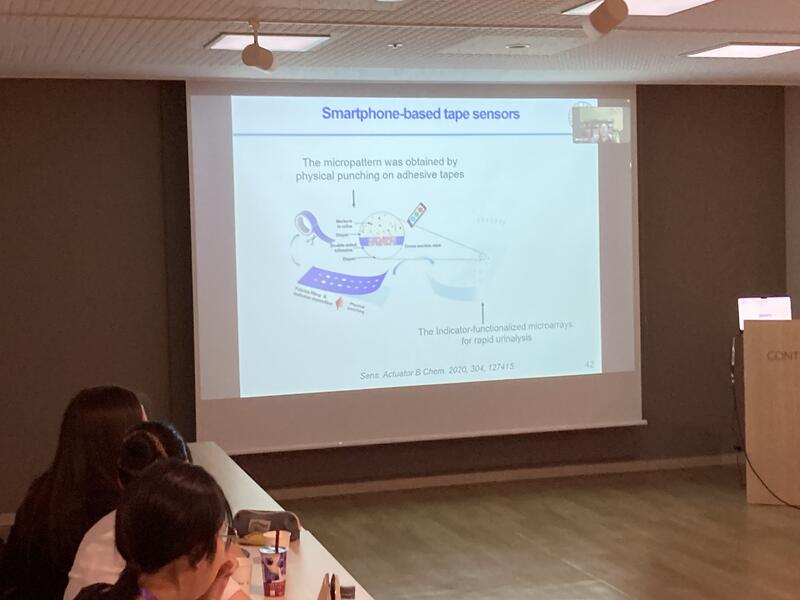

プログラムでは、AI- biosensorなど最先端医療技術に関するレクチャーもあり 、まるで海外大学の授業を受けているような高度で刺激的な内容でした。本校生徒も英語を駆使しながら、他国の学生たちと積極的にディスカッションを重ねました。 内容が難しい場面ではアメリカからの参加者に質問し、理解を深めようと努力。ノートもびっしりと英語で取り、必死に食らいつく姿が印象的でした。

特に印象的だったのは、「アイヌ民族について教育においてどう理解を深めていくか」 というテーマでの活動です。議論の後には札幌のアイヌ文化関連施設へのフィールドワークも行 い、最終日にはグループごとにプレゼンテーションを実施。アイヌ文化の理解を広めるための具体的かつ現実的なアイデアを提案し、本校生徒も全員がネイティブのアメリカの学生という環境で英語を駆使して健闘しました。刺激に満ちた5日間だったことでしょう。

7月30日にはカムチャッカ半島での地震に伴う津波の影響で、 一部プログラムが変更されましたが、スタッフの的確な危機管理により、参加者は安心して活動に集中できました。生徒は「 自分の英語力のなさに驚いた」「頭をフル回転させて過ごした」「 本当に参加してよかった」と振り返り、多くの発見と成長を実感。国際教養科では、今後もこうした実践的な国際理解教育を積極的に提供してまいります。

北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)サマーキャンプに本校生徒が参加しました!

(以下、運営スタッフとして参加した本校ALTのカーリーが、書いた記事を日本語訳したものです。後半に原文も掲載いたします。)

7月26日から28日まで、千歳高校の生徒5名が、旭川市から約20km離れた東神楽町で開催された「北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)」サマーキャンプに参加しました。

このキャンプに先立ち、3月には中学生・高校生を対象とした英語コミュニケーション能力を試す「HECテスト」が行われ、成績優秀者がキャンプに招待されました。今年は、千歳高校から2年生4名が参加し、さらに1年生の生徒が2年連続で「ジュニアリーダー」として選ばれました。

キャンプでは3日間、さまざまなアクティビティが英語のみで行われ、英語漬けの生活を体験しました。北海道各地の学校で勤務する20名近くのALT(外国語指導助手)がキャンプカウンセラーとして生徒たちをサポートしました。

初日は、チームごとに分かれ、バナー(団旗のようなもの)と応援コールを作成。「キャプチャー・ザ・フラッグ」や宝探しゲームにも挑戦しました。2日目は、ブレスレット作りやポエムの創作、プラバン(シュリンキーダンク)などのクラフト活動を行いました。その後は「アメージング・レース」と題し、なぞなぞを解いたり、紙飛行機を飛ばしたり、目隠しでサンドイッチを作るなど、ユニークなチャレンジに取り組みました。夜には、キャンプファイヤーでスモア(焼きマシュマロとチョコをクラッカーで挟んだデザート)を楽しみ、怖い話やキャンプソングで盛り上がりました。また、キャンプ中の食事ではギリシャ、ハンガリー、アメリカなど、様々な国の料理が提供されました。

千歳高校の5名の生徒たちは、どの活動にも笑顔で積極的に取り組み、他校の生徒ともすぐに仲良くなりました。わからないことがあれば自分から質問し、理解しようと努力する姿がとても印象的でした。全体を通して、生徒たちは英語環境の中で生き生きと自分の意見や感情を伝えることができました。ジュニアリーダーも、新しい参加者を優しく励ましながらサポートしていました。

キャンプ中には、以前千歳高校を卒業し、現在は英語と商業を学ぶ大学生と再会する機会もあり、大学生活についての話を聞くことができました。

5名の生徒は、「来年も絶対に参加したい!」と口をそろえて話してくれました。

北海道イングリッシュチャレンジは、1994年より北海道のALTが中心となり、寄付金をもとに運営されている取り組みです。2026年の北海道イングリッシュチャレンジへの参加や支援にご興味のある方は、ぜひウェブサイトやInstagramページで、年間を通じて開催されている様々な募金イベントなどをご覧ください。来年、またお会いしましょう!

<記事原文>

Chitose High School Students Shine at Hokkaido English Challenge 2025

On July 26 – 28, five Chitose High School students attended the Hokkaido English Challenge (HEC) Summer Camp, located in Higashikagura about 20 kilometers outside of Asahikawa.

Before the camp, in March, junior high school and high school students took the HEC test to challenge their communication abilities in English. Top-scoring students from all over Hokkaido were invited to attend the overnight summer camp. This year, 4 second-year students from Chitose High School attended, and another Chitose student in their first-year was also invited for a second time as a “Junior Leader.”

Students enjoyed 3 days of an itinerary packed with traditional summer camp activities with the number one rule being “use only English!” Nearly 20 Assistant Language Teachers (ALTs) who work at schools across Hokkaido took on the role as camp counselors to guide students through the camp.

On the first day, campers were put into teams and created a team banner and cheer. They played “Capture the Flag” and raced through a scavenger hunt. On the second day, campers created their own friendship bracelets, poems, and “shrinkydinks” for their arts and crafts activities. Then they challenged other teams through the “Amazing Race.” In this activity, students tried a series of challenges including solving riddles, making paper airplanes, and blind-folded-sandwich-making. At night, campers enjoyed a bonfire complete with s’mores, a ghost story, and campfire songs. The camp menu introduced students to international cuisine from Greece, Hungary, America, and more.

The 5 students proudly representing Chitose High School left an astounding impression on camp organizers. Each camper completed the challenges with a smile on their face and spread their positive attitude to their new friends from other schools. When they struggled to understand something, they sought understanding and asked great questions. Students thrived in the English environment and could successfully communicate their opinions and feelings throughout the camp. The Junior Leader supported new campers with kindness and reassurance. Students were even able to meet a recent Chitose High School graduate who attended the camp and asked questions about their experience in university studying English and commerce. All 5 students exclaimed, “We want to attend the camp next year!”

Hokkaido English Challenge is organized and executed by Hokkaido ALTs using funds from generous donors since 1994. Are you interested in participating or donating to the Hokkaido English Challenge in 2026? Please learn more about one of the many fundraising events held throughout the year on the website or Instagram page. See you next year!